来源:法务之家(ID:law114-com-cn),编者:柳叶飞刀

原标题:一省高院的批复文件,揭示两审终审制名存实亡?

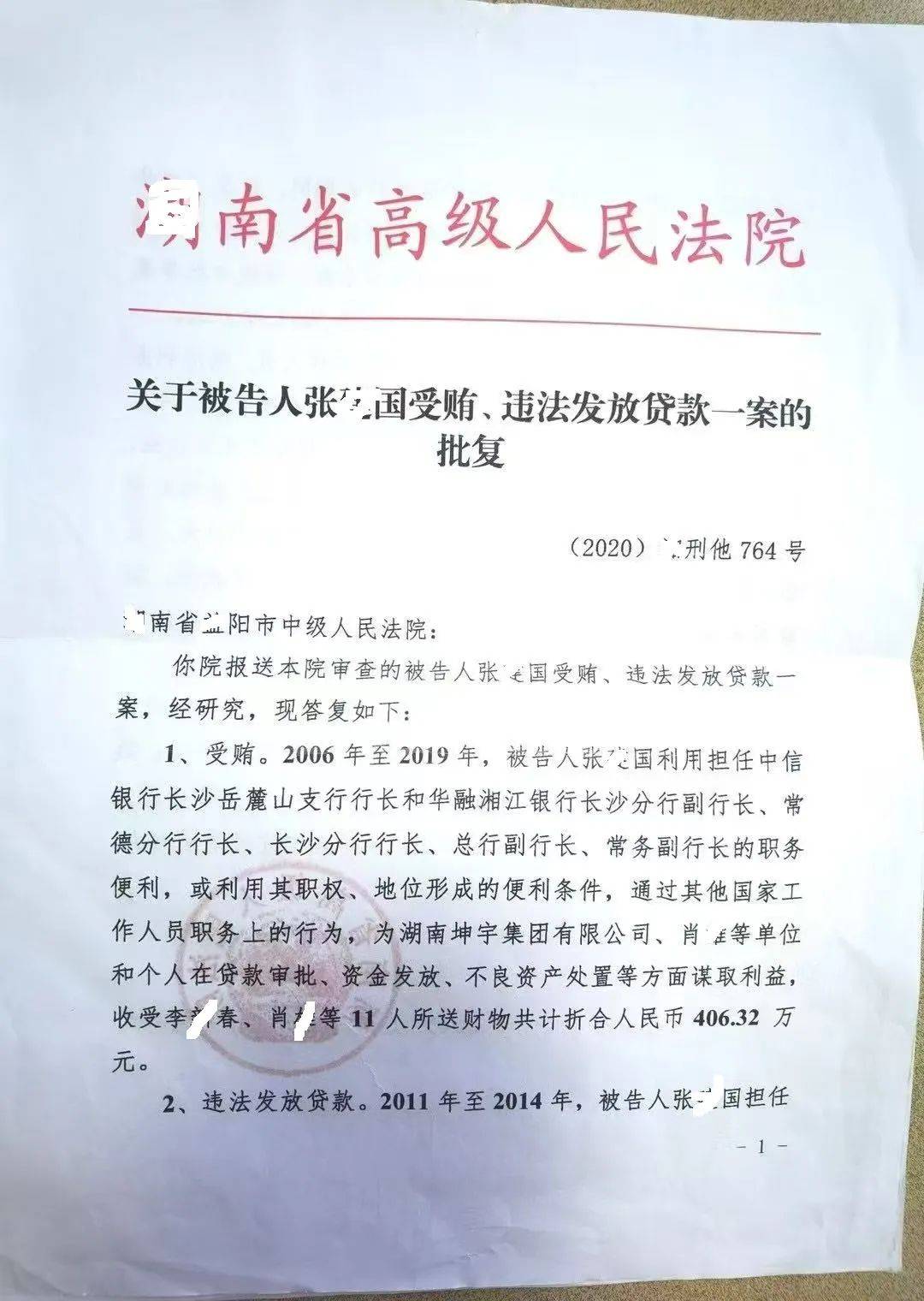

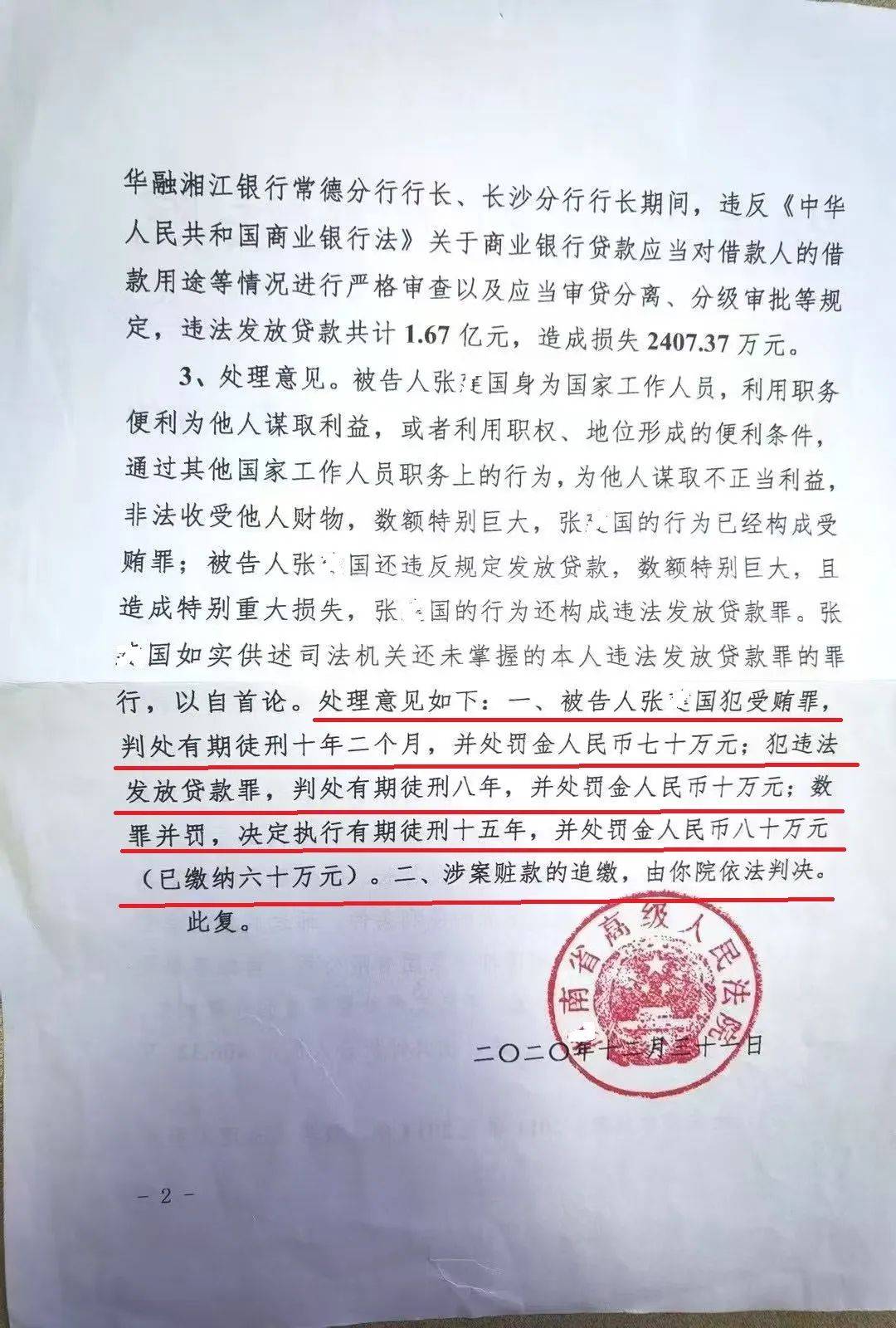

近日,某省高级人民法院给中级法院的“关于被告人张某国受贿、违法发放贷款一案的批复”文件,在社交媒体流传,引发了律师们的热议。

文中答复显示,就某个刑事案件给出的处理意见。被告人张某国身为国家工作人员,利用职务便利为他人谋取利益,或者利用职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人谋取不正当利益非法收受他人财物,数额特别巨大,张某国的行为已经构成受贿罪;被告人张某国还违反规定发放贷款,数额特别巨大,且造成特别重大损失,张某国的行为还构成违法发放贷款罪。张某国如实供述司法机关还未掌握的本人违法发放贷款罪的罪行,以自首论。处理意见如下:一、被告人张某国犯受贿罪,判处有期徒刑十年二个月,并处罚金人民币七十万元;犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币八十万元(已缴纳六十万元)。二、涉案赃款的追缴,由你院依法判决。

@律师廖宝忠:当系统内把这个当成家常便饭了,两审终审规定为一审和二审设置鸿沟和底线就会逐渐消失,一审变成了二审的木偶,二审变成自己做自己的法官。当法官是原告,也只有上帝能做辩护人。更重要的是,这都没事。还辩护个毛线。

@邓学平律师:这么搞,法院也变成上下级之间的领导和管理关系了

微信公号“邹谈”作者邹成效在其文章《刑事案件的二审改判率有多少?》对于刑事案件的上诉率有多少?二审结果一般会是怎样,改判率有多少?发回重审率有多少?进行了总结,并分析了原因。(原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/_CbKRyICyUTSs7QlCZM3MQ)

笔者在最高人法院官网查询了全国法院司法统计公报选取了2018年至2022年近五年的数据进行统计。

●两审终审制面临的问题

►上级法院对下级法院的干预严重

众所周知,与检察机关领导与被领导的关系不同,我国上下级法院之间是监督与被监督的关系。但司法实践中存在的内审制度、案件请示制度、督办案件制度、发、改沟通协调机制等,导致上下级法院之间的关系日趋行政化,两审终审常变质为一审终审。

►二审虚化

一方面,上级法院对下级法院日益严重的行政化干预,导致二审功能被虚化。另一方面,实践中,大量二审案件采用不开庭审理的方式,法官甚至都不听取辩护人意见,或者只安排助理简单听取辩护人意见。即使律师提交大量涉及程序和实体事项的申请,二审法院也往往置若罔闻,在向辩护人催要辩护词后,便潦草结案。即使对二审开庭的案件,二审法院和法官对庭审实质化的重视也远远不够,其往往习惯性地在法庭发问、举证质证等环节要缩限范围,仿佛二审程序不是一个独立的审判程序,而只是对一审程序的补充。在这样的思维下,二审开庭,常流于形式,越来越像走个过场。

►上级法院法官直接下沉审案

在这种操作中,二审法官被临时调到一审法院,摇身一变成了一审法官。最为典型的便是广西来宾冯波律师案。该案的一审审判长,竟是二审法院的刑庭庭长,在一审审理期间,其仍保留来宾中院的职务。以至后来出现二审合议庭原法官,竟是一审法官下属的荒唐局面。这种下沉式审案的创意,若全国效仿,两审终审制将伊于胡底?!

●保卫岌岌可危的两审终审制

与其它国家的法治水平和司法文明程度相比,我国实行两审终审的审级制度已然落后。但即使如此,在审级制度被重构之前,二审审级仍有其纠正错误裁判、保障司法公正的极高的制度价值。当两审终审制在现实中面临严峻挑战时,我们每个法律人仍应采取一切合法手段,对其加以捍卫。笔者认为,落实和加强作为我国基本司法制度的两审终审制,应从以下几方面入手:

►明确法院上下级关系

我国《宪法》和《人民法院组织法》确立的上下级法院间的监督关系,应得到切实遵守。《宪法》第一百三十一条规定:“人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”法院要独立行使审判权,其管理体制和层级关系就必须有别于行政机关,应当警惕审判机关、法院系统行政化的倾向,避免领导制、科层制和法官行政官僚化。只有进一步明确上下级法院间的监督关系,才能有效杜绝司法实践中上级法院指挥干预和插手下级法院案件审理,以及下级法院向上级法院就具体案件请示汇报等司空见惯却严重违法的“潜规则”。

►二审庭审实质化

二审庭审实质化,最核心的是要提高二审开庭率。笔者建议在本次《刑事诉讼法》修订时,确立二审开庭制,将被告人上诉的案件,也纳入二审必须开庭审理的范畴,实现二审开庭全覆盖。同时,要保障在二审庭审中,上诉人和辩护人享有与一审程序相同的诉讼权利。

►加强对违法犯罪的责任追究

对于上级法院和法官违法违规过问、干预下级法院审理案件的,应当对直接责任人员和负有责任的领导人员,按照党纪国法,予以查处惩治。司法机关纪检监察部门应及时汇总分析司法机关内部人员过问案件的情况,并将相关线索向相应的纪检监察部门通报,由其及时调查处理。相关人员涉嫌犯罪的,应依法追究刑事责任。

►加强司法公开,保障人民群众监督权

《人民法院组织法》第十一条规定:“人民法院应当接受人民群众监督,保障人民群众对人民法院工作依法享有知情权、参与权和监督权。”接受人民群众监督,保障人民群众对法院工作知情权、参与权和监督权,最有效的方式就是司法公开。无论是让人民走进法庭旁听案件审理,还是提升法院各项工作的公开度透明度,都是减少司法神秘化甚至黑箱化的有效手段。只有公开,才能公正。司法公开是提高司法公信力的重要渠道,也是促进司法公正的重要手段。

Copyright © 2012-2023 微法聚焦平台 版权所有 ICP备案号:陕ICP备2022009321号

联系电话:18681800456 版权声明 联系邮箱:2531738838@qq.com